成年後見制度について教えてください。

Q. 成年後見制度とは何ですか?

A. 1.成年後見制度とは

私達の日常生活では、スーパーで食材を買うような簡単なものから自宅を売却するような重大なものまで様々な「法律行為」が行われています。

「法律行為」とは、一定の法的効果を求めて自分で判断し表明することをいい、何らかの契約を締結したり解除したりすること等が含まれます。

しかし、認知症等の病気が原因で自分の行為がどのような結果を招くか正しく判断する能力が不十分である方がいます。その判断能力を補い、保護・支援する制度が、成年後見制度です。

成年後見制度には法定後見と任意後見があります。法定後見は、本人の判断能力の程度によって①成年後見、②保佐、③補助の3つに分かれます。

今回は、①成年後見について解説します。

2.成年後見人ができること・できないこと

家庭裁判所は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、本人、配偶者、4親等内の親族等の一定の範囲の方の請求によって後見開始の審判をし、審判と同時に成年後見人を職権で選任します(民法7条、8条、843条1項)。

(1)成年後見人ができること

成年後見人は、本人の財産を管理し、本人を代理して法律行為をします(859条)。例えば、預貯金の管理などが挙げられます。

成年後見人は、本人が単独で行った法律行為の取消しや追認をすることができます(9条、120条、121条)。

成年後見人は、財産管理のほか、「成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」も行います(858条)。例えば、社会福祉サービスに関する契約の締結などが挙げられます。

このほか、本人が死亡した場合、成年後見人は、必要があるときは、本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理できるようになるまで、①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為、②弁済期が到来している相続財産に属する債務の弁済、③①・②以外で死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をすることができます(※③については家庭裁判所の許可が必要、873条の2)。

(2)成年後見人ができないこと

日用品の購入その他日常生活に関する行為については本人が単独で行うことができ、成年後見人はこれを取り消すことができません(9条但書)。

身分行為(婚姻、離婚、認知、縁組、遺言等)や事実行為(介護、病院への送迎等)、被後見人の保証人・身元引受人になること、医療行為に関する同意、利益相反行為(後見人と被後見人がいずれも相続人となる場合における遺産分割協議等)は、成年後見人が行うことはできません。

3.相談先

認知症や高齢化による判断能力の低下、親族による財産の浪費でお困りの場合、成年後見制度を利用することが有効です。

もっとも、成年後見制度は手続に裁判所が絡むものであり、仕組みも複雑です。そこで、仕組みを正しく理解し、困りごとを解決するために成年後見制度を利用すべきか否かを判断するためにも、是非一度弁護士にご相談ください。

投稿者プロフィール

- 神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。

最新の投稿

お知らせ2026年1月13日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】

お知らせ2026年1月13日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】 お知らせ2026年1月4日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】

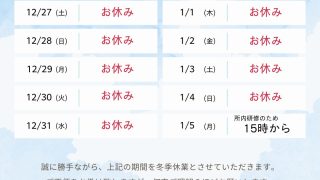

お知らせ2026年1月4日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】 お知らせ2025年12月23日【冬季休業のお知らせ】

お知らせ2025年12月23日【冬季休業のお知らせ】 お知らせ2025年12月9日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】

お知らせ2025年12月9日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】

ご相談はこちらから

相談しやすい弁護士があなたのお悩みを解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。